近日,365官网书法专业学子杨豪杰在杜林老师的指导下,完成了一项融合传统竹简技艺与现代书法艺术的创新实践项目。该项目以竹简为载体创作书法作品,并成功举办展览,探索了非物质文化遗产活态传承的新路径。

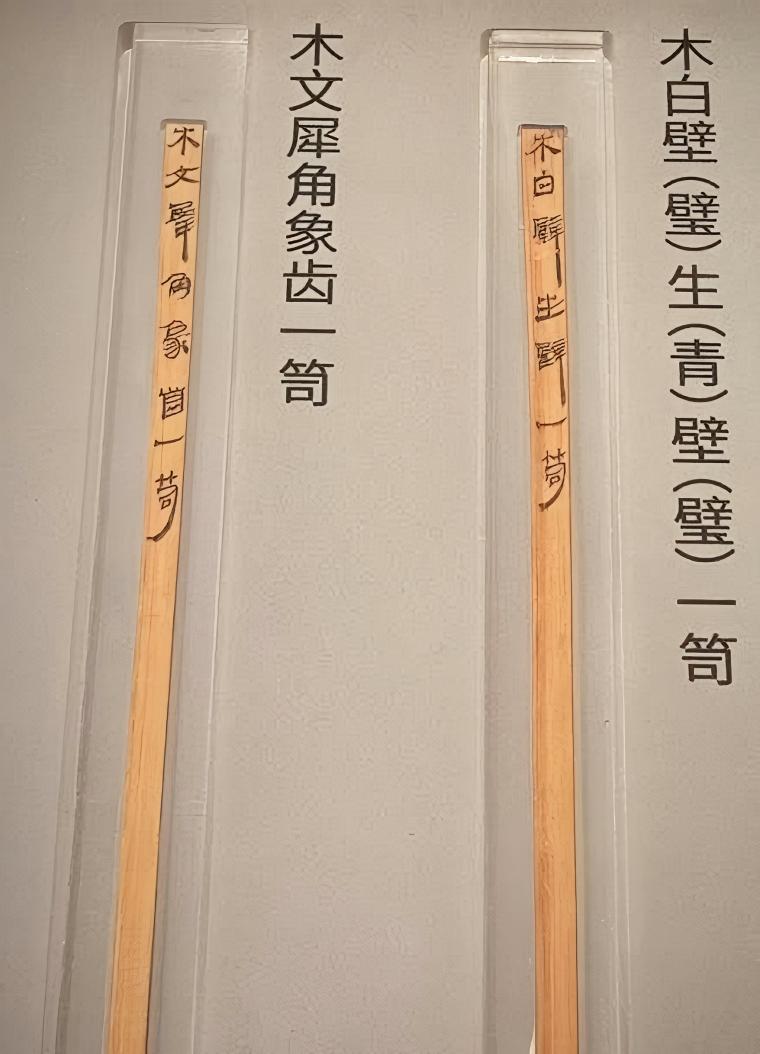

来自贵州竹乡的杨豪杰同学,自幼对竹子有着深厚的感情。大学期间,在书法专业课堂上,老师在一段竹片上书写汉字的场景,意外触动了他。这促使他开始思考,竹子这一伴随他成长的日常材料,能否成为书法创作的新载体?带着这份思考,杨豪杰在专业必修的艺术考察课程中,跟随董存建主任和杜林老师前往长沙简牍博物馆进行深入学习。面对沉睡千年的古代竹简,他深刻感受到竹简作为中华文明重要载体的历史厚重感。馆内“行走的史书”这一概念,更坚定了他探索竹简书法的决心。

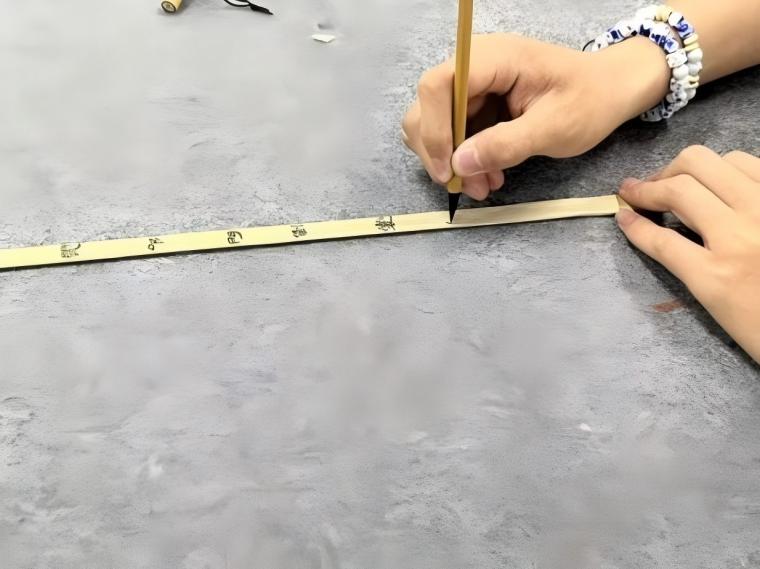

利用寒假返乡的机会,在协助制作舞龙道具时,他尝试在新鲜竹片上书写,亲身体验到竹材表面光滑、纹理特殊带来的独特书写感受,与传统宣纸截然不同,

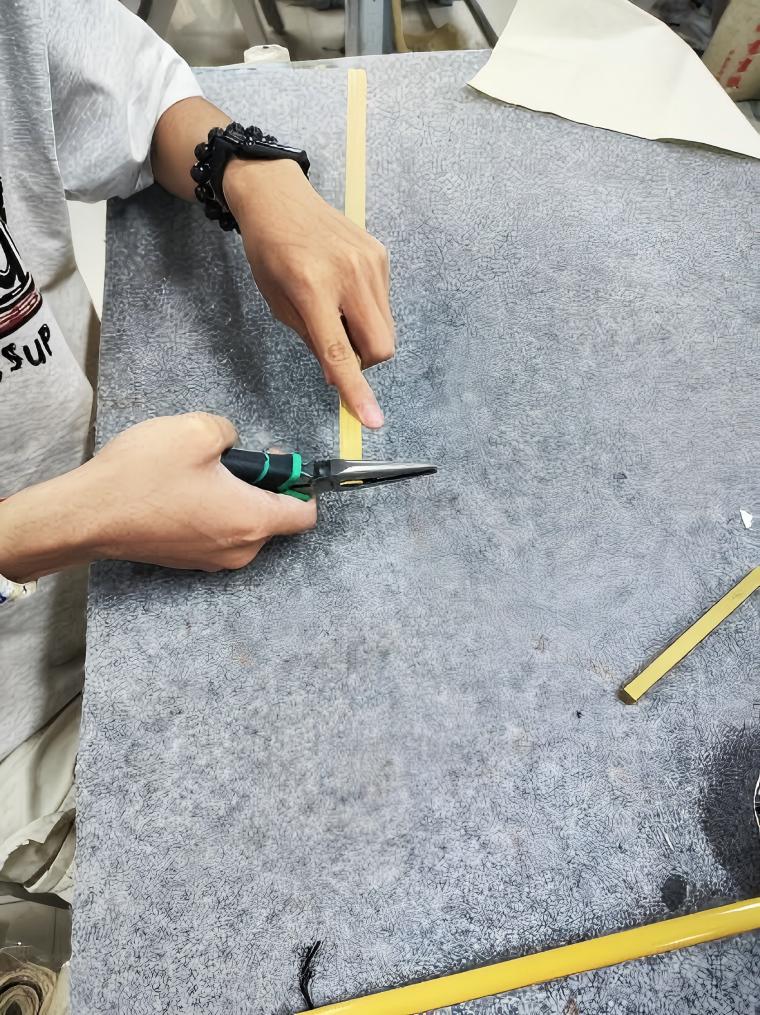

杨豪杰和爷爷便开始了共同创作之路。老人粗糙却稳健的手掌抚过青竹,刀锋过处,竹屑如时光碎屑般簌簑落下。他精心削制的竹片厚薄有致、温润光滑,几十年与竹相伴的智慧与对孙辈的期许,都凝练在这方寸之间。“竹子有灵性,顺着它的纹理走,劲道才足。”爷爷朴素的叮嘱,成为杨豪杰艺术探索的起点——这些带着祖辈体温与山居印记的竹片,是亲情的信物,更是民间智慧的无声传承。

带着凝聚两代人情感的竹片返校,杨豪杰向导师杜林展示了初步探索成果。杜林老师充分肯定了他的探索方向,并指出:“竹简书写不是简单的仿古复制,关键在于实现现代笔法与竹材特性的有机融合。”他建议杨豪杰选择陶渊明的诗歌作为创作内容,认为陶诗的自然意境与竹子的清雅气质相得益彰,并强调运笔应顺应竹材的自然肌理。

为攻克竹简书写的技术难题,杜林老师为杨豪杰量身定制了系统的“竹上三训”训练方案:

控墨训: 针对竹片表面光滑、不易吸墨的特点,采用特调墨汁(浓墨三分水并添加微量明胶),确保墨色能适度渗入竹肌且不晕染。

运笔训: 专门训练适应竹片表面涩滑交替的特性,掌握“提按随行”技法:遇竹节凸起处需轻提笔锋,在平滑处则需重按铺毫,使笔力与竹材特性相协调。

形制训: 运用传统“杀青法”对竹片进行蒸制和精细打磨处理,去除竹油、防虫蛀,使竹片色泽温润、质地稳定,更利于书写与长久保存。

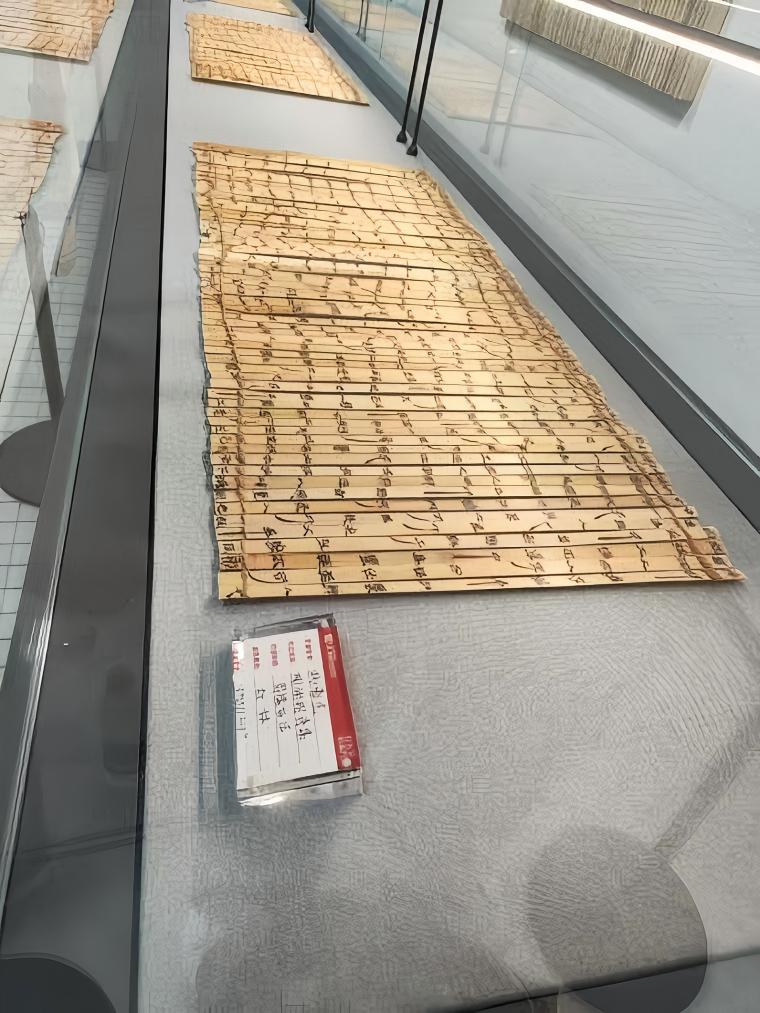

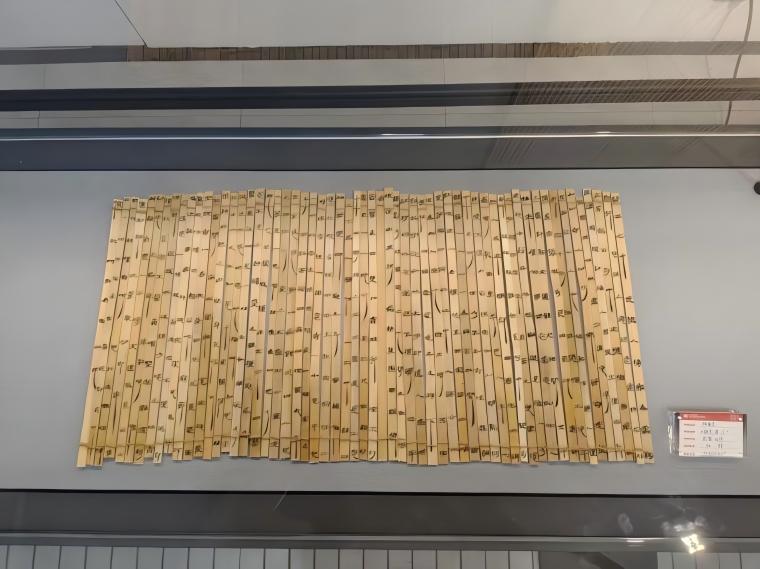

随着创作深入,项目从单篇书写升级为更具表现力的装置艺术。在杜林老师的指导下,师生二人共同策划了展陈方案,运用上千片竹简:

悬挂式阵列: 竹简垂直悬挂,形成宏大的视觉画面,凸显简牍作为历史文化载体的整体规模与气势。

平铺式复原: 竹简按古法用麻绳编织平铺于展柜内,直观还原古代简册的原貌,便于观众近距离欣赏文字细节与制作工艺。

布展期间,杜林老师亲力亲为,指导并参与竹简的装裱与悬挂定位工作。在展览开幕式上,杜林老师向观展师生阐释了项目的核心价值:“竹简书写并非复古游戏,其意义在于让深厚的书法传统,在当代的新材料上生长出新的根系,实现创造性转化。”

杨豪杰同学的竹简书法创作项目,始于家乡竹文化的熏陶与个人灵感的迸发,成于专业教师的悉心指导和系统性训练。生动诠释了“家校共育、师生共进”的育人真谛。当民间朴素的匠心遇见学院系统的智慧,当长辈的温情陪伴与师者的专业引领同向发力,便能在年轻一代心中,深植下文化自信的种子,培育出既能扎根厚土、又能拥抱未来的时代新苗。