在数字化浪潮席卷各行各业的今天,土木工程专业正经历着一场深刻的变革。为探索数字技术与土木工程教学的深度融合,推动传统工科教育的现代化转型,智慧城市工程学院土木工程系于2025年7月10日上午在知新楼202教室举办了以“人工智能赋能课堂教学”为主题的讲课比赛。

本次活动设置15分钟现场教学展示与5分钟教学理念阐述两个环节。参赛教师们立足土木工程专业特色,将AI数字人助教、deepseek、VR、SMIA教学平台等前沿技术融入课堂教学全流程。通过 AI工具的助力,教师们有效构建了更具沉浸感与互动性的课堂情境,实现了教学内容的动态可视化、复杂问题的智能化解析以及学习效果的即时反馈,不仅提升了课堂效率,更培养了学生的数字化思维与工程创新能力。

董增丽老师结合deepseek等AI工具赋能学生课前教学设计、课中互动、课后学生拓展阅读等环节,讲解《混凝土结构设计原理》的混凝土单轴抗压强度内容。李孟青老师在《建设法规》课程的教学中,巧妙融入了多种数字化手段。课程开始,通过问卷星对学生的法规基础知识掌握情况进行调研;讲解核心知识点时,推荐学生借助北大法宝AI软件深化学习;课堂教学环节,并运用数字人AI技术辅助授课。这些方式不仅提高了教师的备课效率,也有效激发了学生的学习兴趣。

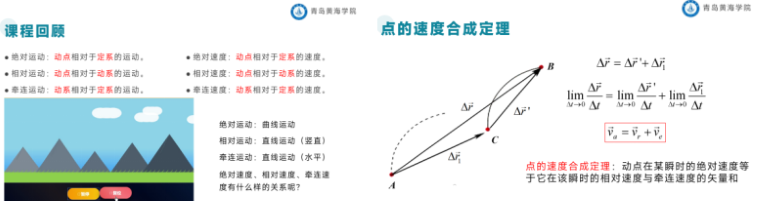

王文涛老师在《理论力学》课程的教学设计环节,巧妙借助人工智能技术激发教学灵感。针对课堂教学中的力学案例,创新性地采用AI生成的动态模拟器替代传统静态图片。当讲解力的合成原理时,AI系统能实时生成矢量合成轨迹,同步标注速度变化的关键节点,整个过程动态流畅、直观清晰,相较传统板书里静态的平行四边形图示,更能帮助学生理解力的传递路径与速度变化规律,让抽象的力学概念在动态演示中变得可触可感。

徐晨晨老师在《标准图集识读》课程的教学中,巧妙融入了多种数字化手段:课程开始,通过AI生成的三维动画引出下文柱钢筋类型;课堂讲授过程中,通过deepseek生成的提问指令对学生进行提问,增强与学生的互动;课后作业让学生使用AI助手对所发图纸进行信息识读,这些方式不仅提高了教师的备课效率,也有效激发了学生的学习兴趣。陈玉玲老师在《材料力学》课程的教学中,先借用AI软件生成了赵州桥的VR全景图进行课程导入,激发起学生对课程学习的极大兴趣,接着引入了材料力学的研究内容,即在保证材料的强度、刚度、稳定性的要求下,进行最经济的构件设计。随后讲授了进行材料力学的研究时用到的四个基本假设,即连续性假设、均匀性假设、各向同性假设和小变形假设,并引导学生利用AI软件进行该知识点的探讨。

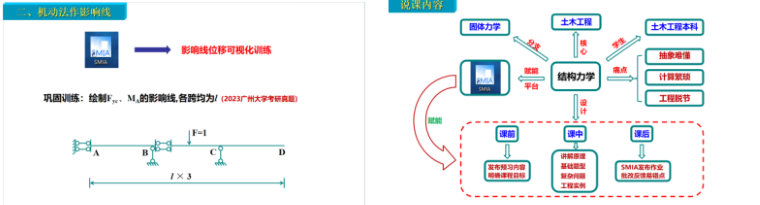

王贺老师在《结构力学》的教学中,针对学科抽象难懂、计算繁琐、工程脱节的痛点,结合本科学生力学基础薄弱的学情,创新性地以 SMIA(结构力学智能教学交互平台)为载体设计教学环节。课前通过平台发布预习内容明确学习目标;课中讲解原理时,基础题型直接讲练,复杂结构求解则借助平台拆分问题,以闯关模式引导探究,还能将抽象变形可视化,同时引入工程实例增进认知;课后利用平台发布作业,其自主批改功能可及时反馈结果并生成易错点知识图谱,助力学生针对性查缺补漏,显著提升了学习效率。

此次比赛不仅是各位教师教学创新能力的展示舞台,更搭建了一个交流学习、共同进步的平台,参赛教师们用创新实践诠释了“科技+土木”的教学新可能。土木工程系全体教师将以本次比赛为契机,持续深化数字技术与专业教学的融合创新,让技术真正服务于工程思维的培养、实践能力的提升。我们有理由相信:在数字技术的赋能下,更加贴合行业需求、更能激发创新活力、更具实践温度的土木工程教育新生态正在形成。